【事例】住友化学株式会社

当社監訳書籍『アジャイルデータモデリング - 組織にデータ分析を広めるためのテーブル設計ガイド』の寄稿事例をWEB掲載しています。

- 本書における寄稿事例の位置づけについては寄稿事例について を参照してください。

- 本ページに掲載している画像および図表については、いずれも同書籍からの引用となります。

住友化学株式会社

寄稿者:デジタル革新部 奥野弘尚

住友化学は、国内外に多くの工場や研究所を有している総合化学メーカーです。このような大規模組織において、少数のメンバーが1つ1つの作業に打ち込むだけでは、全社的なデータモデリングを実現することは困難です。大手各社が同様の課題に陥るでしょう。

風音屋は2年以上にわたり住友化学のデータ活用を支援してまいりました。住友化学では、人材育成や解析環境整備といったスケーラブルな土台を作り、「全国の工場からデータを取得する」「データを利用しやすい形に整える」「全国の研究所でデータを活用してもらう」といった積み重ねでデータモデリングを進めています。

住友化学は、2022~2024年の中期経営計画にて、「Change and Innovation ~ with the Power of Chemistry ~」をスローガンに、その基本方針の1つとして、「デジタル革新による生産性の向上と事業強化」を掲げています。特に今中期は、DX(デジタルトランスフォーメーション)戦略として、「既存事業の競争力確保」への注力を掲げており、データドリブン経営による事業競争力の強化を目指しています。私が所属する「デジタル革新部」は、全社的なDX推進を目的に設立された部署であり、データサイエンス活動の中核となる“Center of Excellence”です。

デジタル革新部では、「誰でもMI、データ解析の民主化」をコンセプトに掲げ、MIやPIといったデータ解析技術の全社的な展開・活用による課題解決・価値創出を目指しています。MI(マテリアルズ・インフォマティクス)は、データサイエンスやAI(人工知能/機械学習)によって、新しい材料の開発・探索を効率化する手法を指します。PI(プロセス・インフォマティクス)は、材料を量産できるように製造プロセスを最適化する手法を指します。

この寄稿では、生産(プラント)領域における取り組みをご紹介します。プラントは、材料を生産する施設のことであり、一般の方々には「大規模な工場」と表現したほうが伝わるかもしれません。当社では、実験科学、理論科学、シミュレーションに加え、PIを含むデータサイエンス技術の積極的な活用を推進しています。当社がこれまで培ってきた製造技術の知識(ドメイン知識)とデータサイエンスを組み合わせることで、事業活動の基盤強化・労働生産性の飛躍的な向上を目指しています。データサイエンス・AIの活用により、日常業務の効率化、品質安定化、収率改善などを図り、プラントの生産性と安全安定操業の確立を推進しています。収率とは「目的物質を取り出せた量÷理論的に取り出せると仮定した量」のことで、化学分野の代表的な指標の1つです。

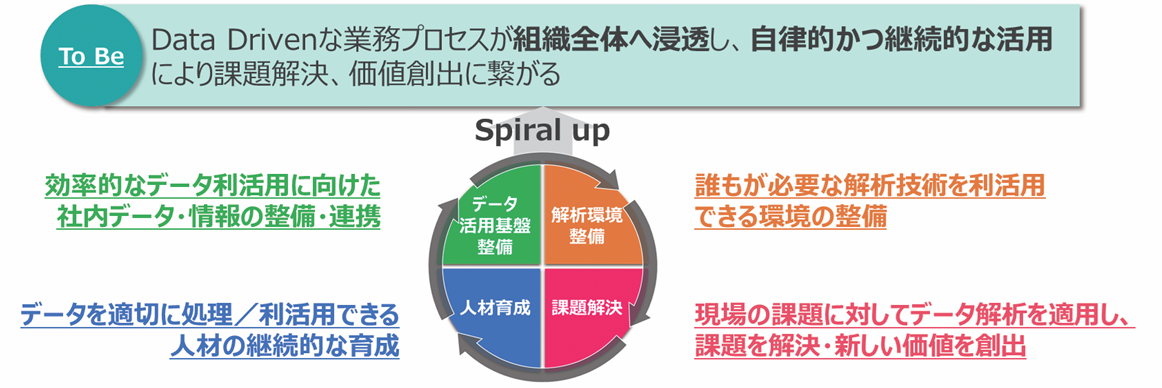

当社は、データ解析の民主化を実現するために「①人材育成」「②データ活用基盤整備」「③解析環境整備」「④課題解決」という4つの柱をもとに活動サイクル(図1)を展開してきました。

図1 データ解析の民主化を実現するサイクル

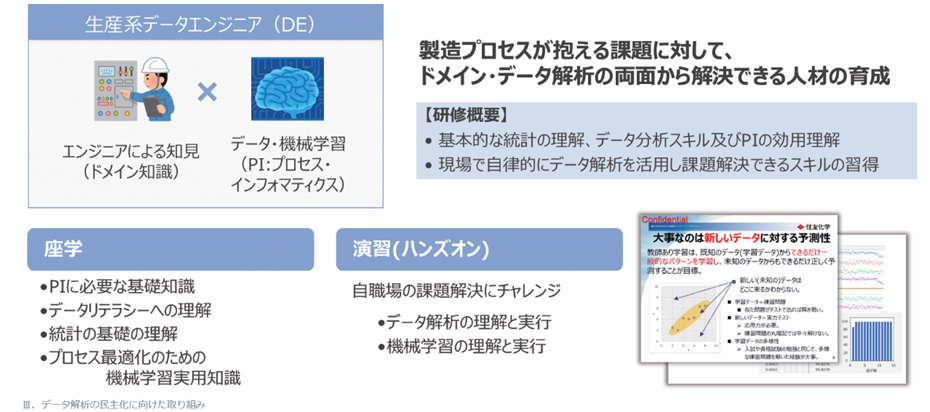

「①人材育成」では、製造プロセスが抱える課題に対してドメイン・データ解析の両面から解決できる人材を育成しています(図2)。ここでいう「製造プロセス」とは、原材料から製品を生み出すための化学反応や物理的操作を含む一連の手順を指します。これまでプロセスエンジニアとして、製造技術にかかわるドメイン知識を培ってきた人たちに対して、データサイエンス・AIに関する体系的なトレーニングを提供することで、現場で自律的にデータ解析を活用し課題解決ができるスキルを習得してもらっています。教育は、当社独自のプログラムを構築しており、座学パートに加え実践的な演習を取り入れ、実務に即したスキルの習得を目指しています。

図2 データ人材の育成

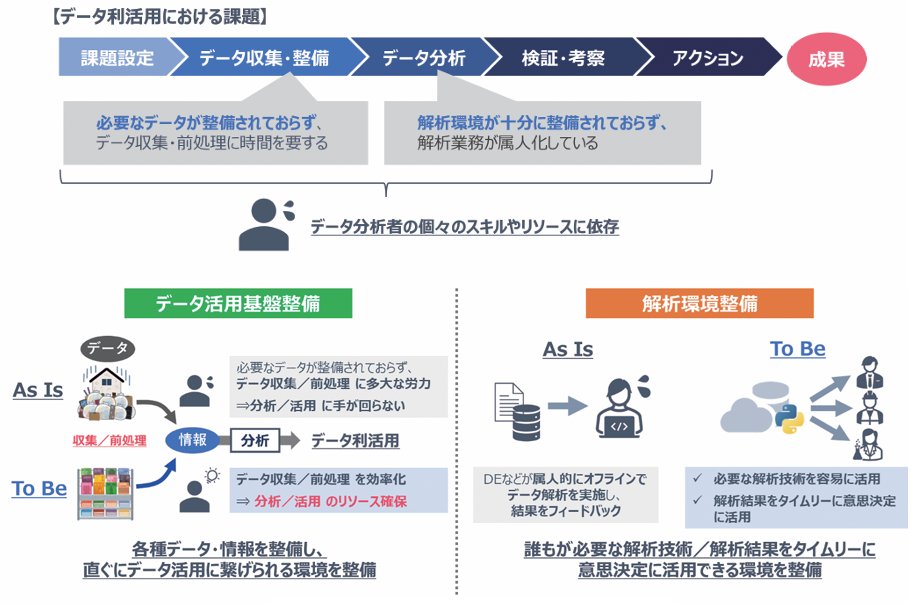

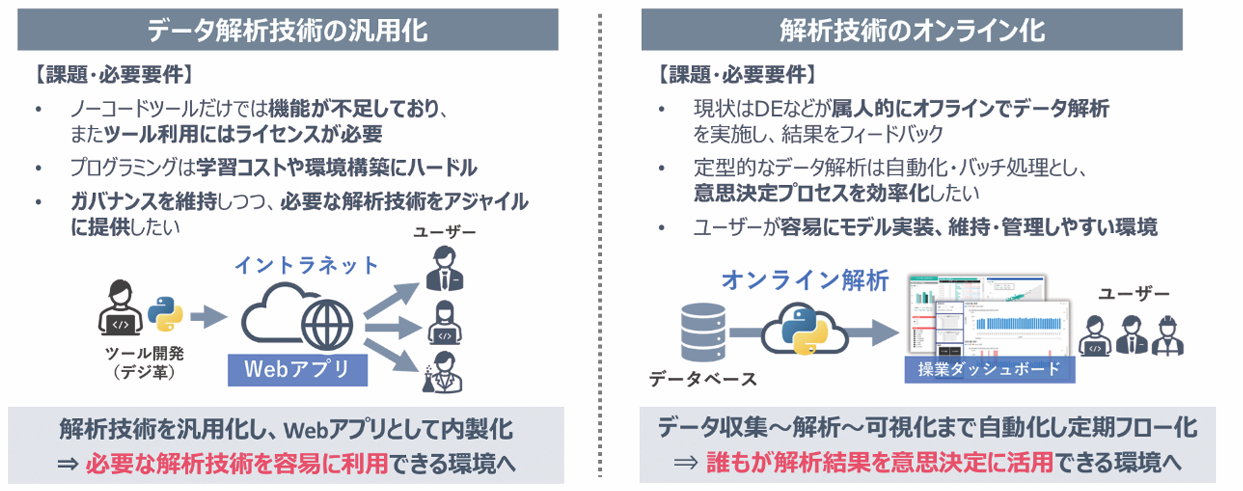

「②データ活用基盤整備」と「③解析環境整備」では、主にITインフラの整備に注力しています。従来の環境では、データ利活用を進めようとした場合、「データ収集や前処理に時間を要している」、「解析業務が属人化している」という課題がありました。それらの課題を解決すべく、2つの取り組みを推進しています(図3)。

図3 データ利活用を進める上での課題

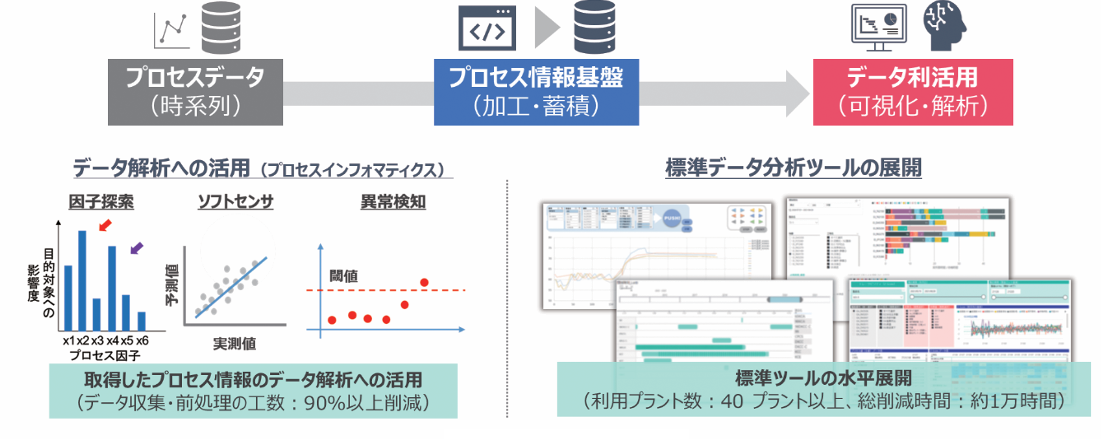

「②データ活用基盤整備」においては、データ収集・前処理の効率化を推進しています(図4)。時系列のプロセスデータを取り込み、適切な形式に加工・蓄積し、プロセス情報基盤として構築しました。データ解析業務を効率化し、収集・加工に要する工数を90%削減することに成功しました。さらに、データ構造を全社的に標準化することで、担当者による試行錯誤が不要になり、データ分析ツールを40以上のプラントに水平展開できるようになりました。この「データ構造の標準化」が、本書の「データモデリング」に該当する取り組みとなります。データ整備は他の施策にも良い影響を与え、取り組み全体をより加速できるようになりました。

図4 データ活用基盤整備

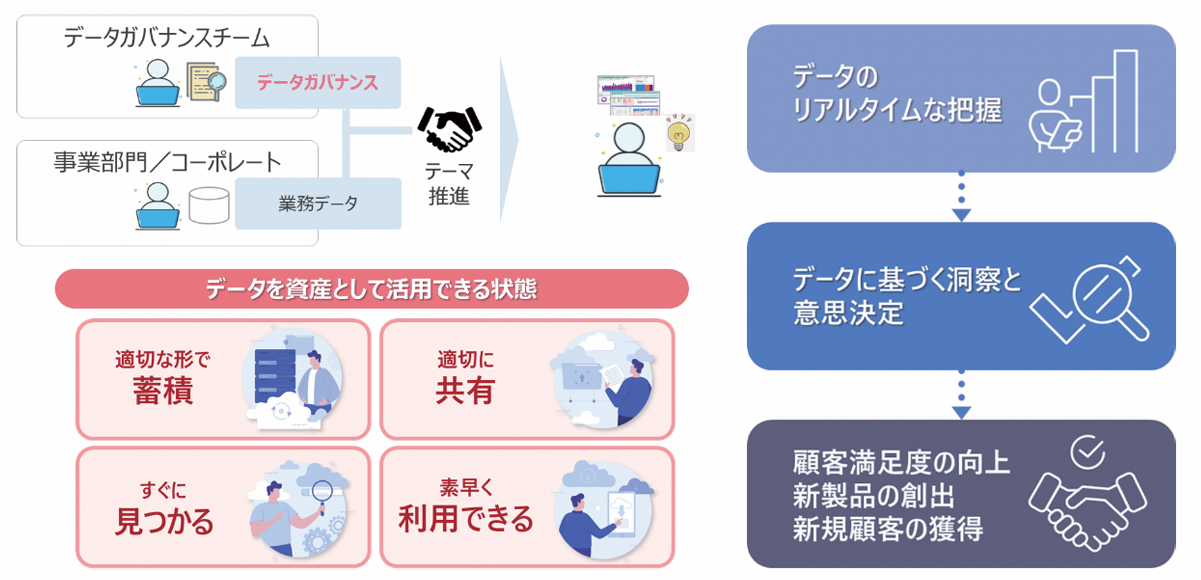

また、全社あるいは領域横断的なデータの標準化を推進するためには、全社的なデータガバナンスに対する取り組みが必要不可欠です。データを資産として管理・運用する文化を育むことで、データを「適切な形で蓄積できる」「適切に共有できる」「すぐに見つかる」「素早く利用できる」状態を実現し、データに基づくリアルタイムで質の高い意思決定によるビジネス成果の創出に繋げています(図5)。

図5 全社的なデータガバナンス

「③解析環境整備」においては、Webアプリやダッシュボードを構築しています(図6)。前者では、さまざまなデータ解析手法を試せるウェブアプリを社内に提供しています。後者では、プロセスや機械の状態監視が可能なオンラインシステムを開発し、誰もが意思決定に活かせるようになっています。

図6 解析環境整備

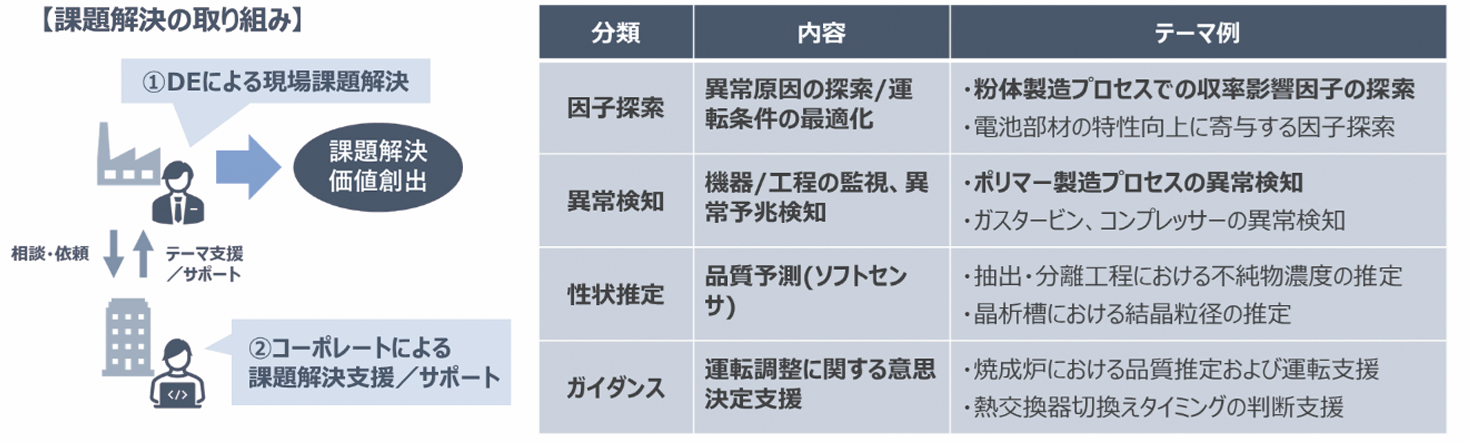

「④課題解決」では「育成したデータエンジニアによる課題解決」と「コーポレートによる課題解決支援/サポート」の大きく2つの取り組みを進めています(図7)。データエンジニア人材を中心に、PI(プロセス・インフォマティクス)に関わる250件以上のテーマに着手しており、原単位や品質の改善につながっています。「因子探索」と「異常検知」の事例について紹介します。

図7 データサイエンスによる課題解決

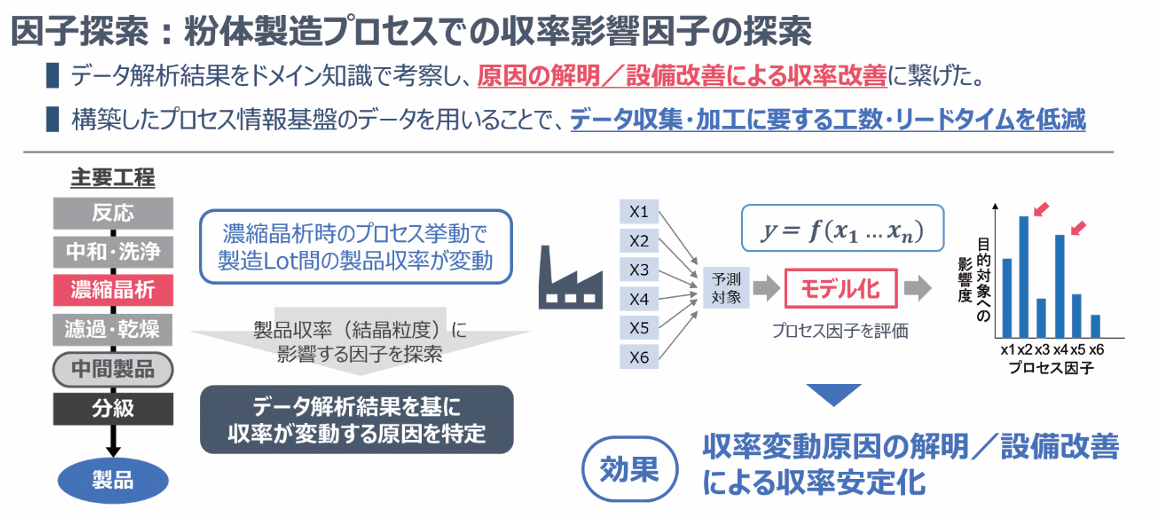

「因子探索」では、粉体製品の製造プロセスについて解析し、設備改善を果たした事例があります(図8)。前述のプロセス情報基盤のデータを用いることで、解析に要する工数・リードタイムを大幅に低減しました。また、データ解析結果についてドメイン知識を含めて考察することで、収率低下原因の解明・改善につなげました。

図8 因子探索の事例

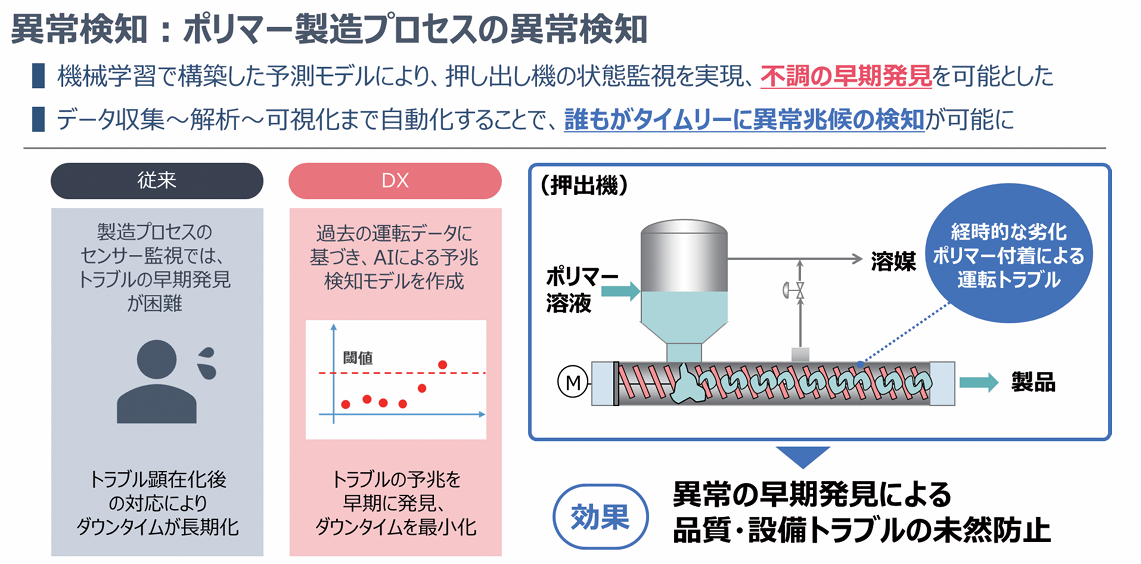

「異常検知」では、プラントの操業ダッシュボードが役立った事例があります(図9)。機械学習で構築した予測モデルを操業システムとして実装し、データ収集〜解析〜可視化まで自動化することで、ポリマー製品の押出機の不調を早期発見し、設備トラブルを未然に防止できました。このようなタイムリーな操業判断が可能になっています。

図9 異常検知の事例

住友化学では、当社が掲げる「データドリブン経営による事業の競争力強化」を目指して、領域横断的あるいは全社横断的に展開できるスケーラブルな仕組みを整えており、データ管理の方針の策定やデータ構造の標準化を推進しています。今後も、体制・仕組みを整え、「ビジネス価値の高いデータを適切に取得・蓄積する」「データを利用しやすい形に整える」「全社・組織横断的にデータを共有・活用する」といったアクションを繰り返すことで、全社視点でのデータモデリングを進展させていきます。