【事例】学校法人 北陸大学

当社監訳書籍『アジャイルデータモデリング - 組織にデータ分析を広めるためのテーブル設計ガイド』の寄稿事例をWEB掲載しています。

- 本書における寄稿事例の位置づけについては寄稿事例について を参照してください。

- 本ページに掲載している画像および図表については、いずれも同書籍からの引用となります。

学校法人 北陸大学

寄稿:経済経営学部教授/学長補佐(情報・IR担当) 田尻慎太郎

北陸大学における「IR(学校運営のためのデータ収集・整備・分析)」や「データサイエンス教育」といった取り組みを紹介します。大学のような非営利組織を運営するにあたって、データエンジニアリングやデータモデリングの知見が役に立つことをお伝えできればと思います。

北陸大学や嘉悦大学をはじめとする各大学のIR担当者には、以前より風音屋の活動を参考にしていただき、教育学術新聞 *1やMJIR(大学情報・機関調査研究集会)の発表 *2といったオフィシャルな場で関連書籍を引用いただいております。

*1 田尻慎太郎(2022)データ分析基盤としてのIR —学内でどのように実現するか—, 教育学術新聞, 2888号 *2 白鳥成彦(2022)予算・人材が少ない小規模大学のためのIR基盤とデータ分析基盤の作成 ― データの集める場所と方法に注目したデータインフラガイド ―, 第11回 大学情報・機関調査研究集会

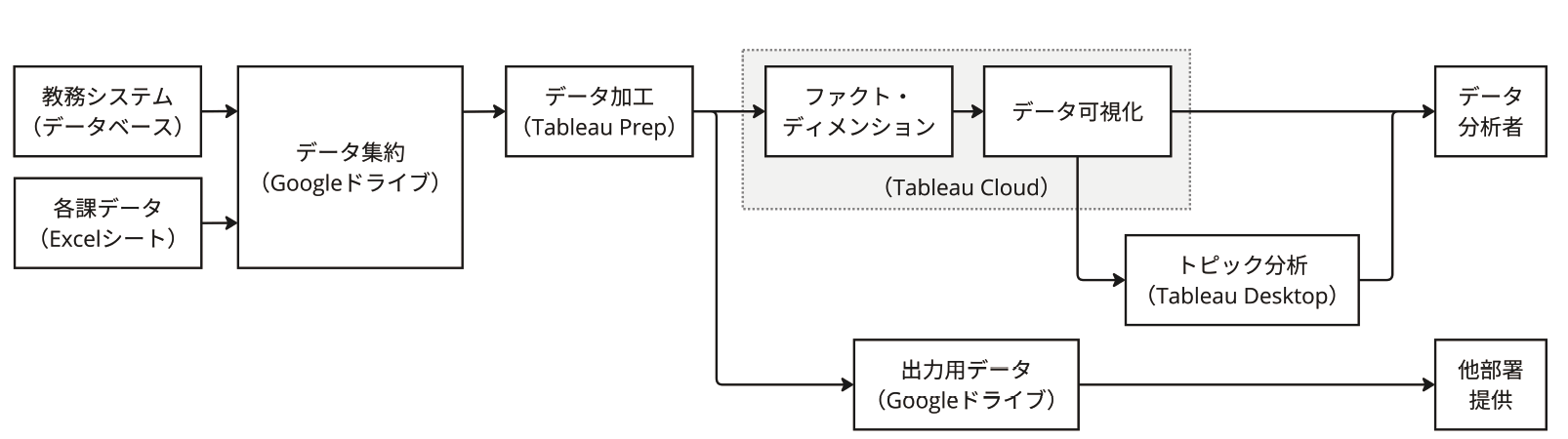

図1 北陸大学におけるデータ基盤(分権型教学IR分析システム)の構成

大学には、学生数、教職員数、授業の出欠や成績、入試結果、学納金や奨学金、図書館利用、就職、国家試験の点数、ひいては運動部の成績までさまざまなデータが存在し、何十年にもわたって在籍したすべての学生のデータを保持しています。民間企業と比較してもこれだけ詳細で大量の顧客情報を持つ会員制のサービスは珍しいのではないでしょうか。

これらのデータは主に学校基本調査という統計目的に使用され、大学運営には活用できていませんでした。企業であれば営業努力次第で売上を伸ばせますが、大学の場合は顧客となる学生数の定員が国に管理されており、学納金収入をそれ以上に増やせません。定員相当の学生が集まっていた時代においては、大学は必死に経営努力をする必要はなかったのです。

データのサイロ化も阻害要因の1つです。個人情報が含まれることから、データは担当課内にとどめたほうが良いとされていました。各課が利用するシステムは別々で、成績データを見られるのは教務課だけ、入試の成績はアドミッションセンターだけ、就職先を知っているのは就職課だけとなります。ある入学者層が、どのような学習過程を経て、どの進路に向かうのかという縦断的な分析はできませんでした。

一方、アメリカでは50年以上前からIRの取り組みがなされてきました。IRとは、インスティテューショナル・リサーチの略で、学校運営における意思決定や計画立案のための調査活動です。アメリカの各大学にはデータ収集・整備・分析を扱う部署(IRオフィス)が存在し、大規模大学や州公立大学システムの情報部門にはデータエンジニアが配置されています。

日本の状況は少子化の影響を受けて2000年代から急激に変化します。2002年に認証評価制度が定められ、国公私立すべての大学は第三者評価を受けることが義務付けられました。特定の評価項目について自己点検評価書を作成し、データ編と資料編からなるエビデンス集を添付して提出しなければなりません。各大学の評価担当部署が学内のデータの収集・整理・報告・公開の役割を担うようになりました。

2010年代になると、認証評価制度の評価項目や補助金申請の調査票でIRについて言及されるようになり、各大学でIRオフィスが急ピッチで整備されました。文部科学省の調査によると、IR専門部署を設置している大学は2012年度に81大学であったのが2021年度には775大学中400大学まで増加しました。専門部署は設けていないが、教職員の併任による委員会方式の組織を設けている大学は207大学あり、あわせると78.3%の大学でIRが業務として位置付けられているようになったのです*3。

*3 日本IR協会監修,塚本浩太編,井芹俊太郎,近藤伸彦,松田岳士他(2022)大学IR標準ガイドブック—インスティテューショナル・リサーチのノウハウと実践, インプレスR&D

新設されたIR専門部署に異動を命じられた大学職員の多くが「一体何をすれば良いのか」と頭を抱えたものでした。2019年、筆者は北陸大学(石川県金沢市、学生数:約2,400名)に情報・IR担当の教員として着任しました。担当スタッフは1人しかおらず、学生アンケートの結果をExcelで集計するくらいのことしかできていませんでした。IRで評判の8大学を訪問調査することから始めたのですが、大学ごとに仕組みは全く異なり、ヒアリングでは「BIツールを使うべき」「Excelだけで十分」など、正反対の意見がよせられました。データマネジメントやデータエンジニアリングの知見が大学に普及しておらず、各大学が独自に工夫を凝らしていた段階だったのです。そういった状況で、データ基盤領域の第一人者である風音屋さんの情報発信は大きな助けとなりました。

北陸大学では、2020年度に規程の整備、データ収集・活用のルール作り、セキュリティ対策などの環境を整え、2021年度からBIツール「Tableau Cloud」を活用した「分権型教学IR分析システム」の運用を開始しました。SQLを書ける職員がいないという状況を鑑み、Googleドライブにデータを集約させ、データ加工ツール「Tableau Prep」による加工を経て、Tableau Cloudへと連携しています(図1)。Googleドライブの大学向けライセンス「Google Workspace for Education」では100TBまで無償で使えるため、費用を大幅に削減できました。

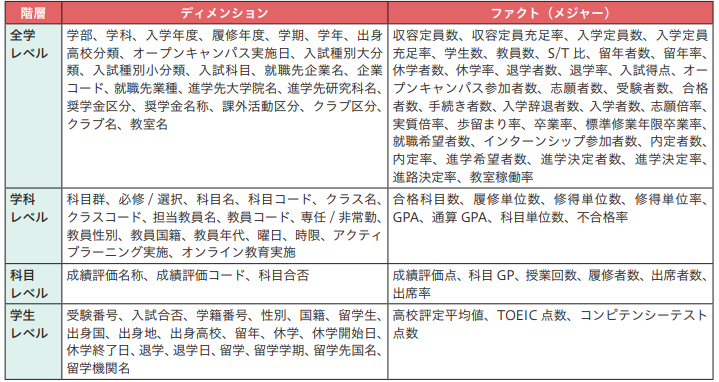

現在、Tableau Cloudには、入試、学籍、学内成績、出席、外部試験、課外活動・奨学金、進路、留学、アンケート調査、トピック分析の10個のプロジェクトが用意されています。ディメンションとファクト(Tableauでは「メジャー」と呼びます)には図2のようなデータが含まれます。

図2 北陸大学のIRで活用しているデータの種類

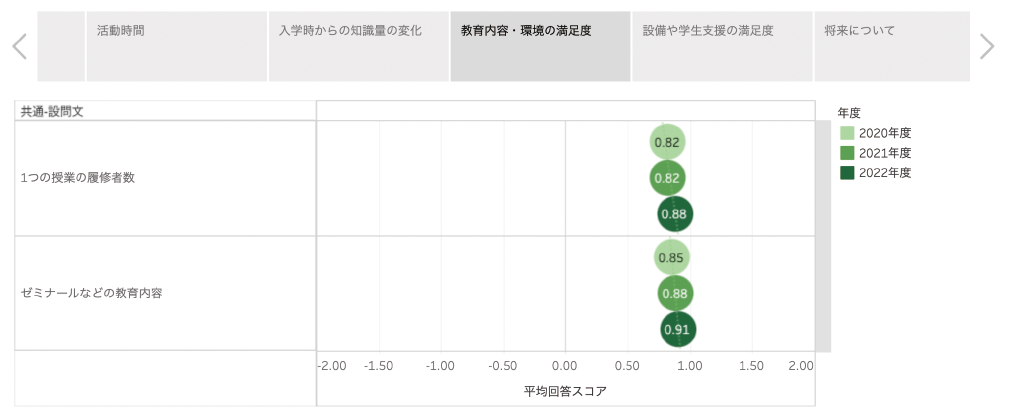

Tableau Cloudではこれらのデータを用いて可視化を行います。本稿執筆時点で28個のダッシュボードが学内に公開されており、学内の上部会議である教学運営協議会のメンバー全員にライセンスを配布しています。各学生向けには、個人単位の学修履歴データをダッシュボードにした「ディプロマ・サプリメント」を作成し、学期ごとにPDFで配布しています。また、各種アンケート調査の集計結果は、オンラインサイト「Tableau Public」で一般公開しています(図3)。

図3 Tableau Publicで公開されている学生調査(2020-2022)の結果*4

*4 https://public.tableau.com/app/profile/hu.ir/viz/2020-2022_16915628414400/2022

従来、大学組織ではGoogle WorkspaceやTableau Cloudなどのクラウドサービスの利用は一般的ではありませんでした。2021年に政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)に基づいて安全性の評価を受けたクラウドサービスのリストが公表されたことにより、積極的にクラウドサービスを採用する大学が出てきました。参考までに他校の取り組みについても紹介します。

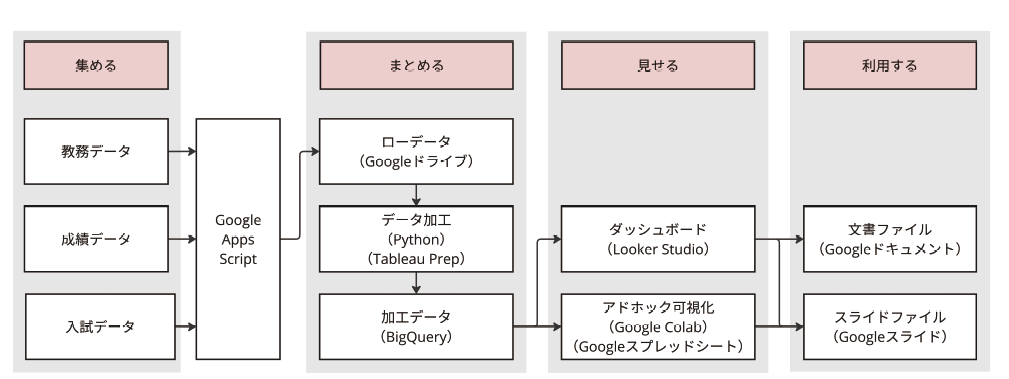

図4 嘉悦大学における学生の成長のためのIR基盤

嘉悦大学*5(学生数:約1,000名)はIRシステムを自前で構築し、月2万円という低コストで運営しています(図4)。Google Cloudのデータウェアハウス「BigQuery」とBIツール「Looker Studio」により、学業成績を「学修ポートフォリオ」として可視化しています。学部レベルのポートフォリオは教授会でカリキュラムの見直しに使われています。個人単位のポートフォリオは学生と担当教員に学期ごとに配布し、当該学期の目標を一緒に立てるなど、IRデータを教学施策に役立てています。

*5 白鳥成彦(2024)学生の成長と教学IR, 嘉悦大学・北陸大学IRシンポジウム2023

桜美林大学*6(学生数:約1万名)では、教学データに基づいて将来のGPAを予測し、個々の学生にフィードバックする取り組みを行っています。2021年度からは学生データの一元管理のためにデータ基盤を構築し、学生が1年間でどれくらい成長したのかを把握できるようにしています。

*6 - 川崎昌(2021)機械学習によるGPA予測を用いたeポートフォリオ活用の試み, 2021年度私立大学情報教育協会教育イノベーション大会 - マイナビ進学総合研究所(2023)大学として提供する“教育の質”を、データによって保証したい, https://souken.shingaku.mynavi.jp/column/interview-obirin/

東京理科大学*7(学生数:約2万名)では、データ活用による学生1人1人への最適な教育の提供を目指しています。BigQueryでデータを一元管理し、アクセス管理やデータ分析を容易にしました。Google Cloudが提供するVertex AIのAutoML機能を用いてGPA予測モデルを構築予定とのことです。

*7 Google Cloud公式ブログ(2022)東京理科大学:全学の教学データを集約するデータ分析基盤をGoogle Cloud上に構築し、個別最適化した教育の実現へ, https://cloud.google.com/blog/ja/topics/customers/tokyo-university-of-science-data-analysis-platform-on-google-cloud

北陸大学はIRだけではなくデータサイエンス教育にも注力しています。政府は「AI戦略2019」において、文理を問わずすべての大学・高専の卒業生全員にあたる年間50万人が数理・データサイエンス・AIに関するリテラシーを習得するという国家目標を掲げました。文部科学省によって「モデルカリキュラムを満たしている」と認定された教育機関は、2021年から本稿執筆までの3年間で382件です。特に優れたプログラムはプラス選定されますが、その基準は厳しく、選定された私立大学は6校のみで、北陸大学はそのうちの1校となります。

2022年度から始めた「データサイエンス・AI教育プログラム*8」は、全学部の1年生全員を対象とした必修科目です。Tableauを提供するセールスフォース・ジャパンと連携してカリキュラムや教材を作成しました。ハンズオン動画でTableauの基本操作を学んだ後、キャンパス内の売店やカフェテリアの販売データ、IR室が保有する学生調査アンケートの回答データを用いてデータ分析に挑戦します。

*8 田尻慎太郎・杉森公一(2024)教室内反転学習と企業連携によるデータサイエンス・ AI教育

経済経営学部の2年生全員が履修する「統計学Ⅰ」では、データ分析ソフトウェア「Exploratory」を用いて検定から統計分析までを学び、選択科目となる「統計学Ⅱ」では機械学習を学びます。その他、データウェアハウス「Snowflake」を用いた金沢市内の出店分析や、機械学習プラットフォーム「Dataiku」を提供するDataiku Japanと連携した携帯電話顧客の解約予測の特別授業を実施しています。

一部の教職員や学生は学外コミュニティでも活躍しています。Snowflake Japan主催のデータ分析コンテストでの受賞、Tableauの認定制度「DATA Saber」への挑戦、Salesforce本社によるコミュニティリーダー「Tableau Academic Ambassador」の任命など、多数の実績を北陸大学のサイト*9で公開しています。

*9 https://www.hokuriku-u.ac.jp/sptopics/datascience.html

政策主導で進んできたIRとデータサイエンス教育ですが、その背景にはデータ利活用を巡るグローバル競争で苦戦を強いられている現状があります。各大学がさらなるデータ活用を実現するには、これまで以上に民間企業との連携が不可欠です。また、本書の内容をはじめとして、民間企業が開拓してきたデータ整備のナレッジや取り組みには、参考にすべき点が多々あります。大学組織に限らず、多くの非営利組織にとってデータ活用推進のヒントになることでしょう。